"Vale la pena ricordarlo".

Incontrare la Storia e la Memoria leggendo l'albo illustrato Il bambino del tram

Strategia di lettura RW al servizio della comprensione profonda

E' da poco trascorsa, come ogni anno, la Giornata della Memoria dedicata al ricordo, allo studio e alla conoscenza del genocidio degli Ebrei avvenuto durante la Seconda guerra mondiale.

Devo essere onesta: le giornate celebrative mi stanno strette, in quanto credo che la portata di alcune tematiche prescinda l'occasione e richieda interventi didattici di più ampio respiro.

Quest'anno, però, è successa una cosa diversa: a metà gennaio sono venuta a conoscenza di un incontro in libreria con un testimone - uno dei pochi rimasti oramai - della Shoah, a pochi minuti dalla scuola dove insegno. Emanuele Di Porto, protagonista del magnifico albo illustrato "Il bambino del tram" di Isabella Labate (Premio Andersen 2024 come migliore illustratrice per l'infanzia) su testo di Fausta Orecchio edito da Orecchio Acerbo, sarebbe venuto alla Bibliolibrò di Valentina Rizzi a presentare l'albo, di cui avevamo alcune copie in biblioteca scolastica per aver preso parte ad un progetto di Amensty Kids un paio di anni fa.

Si trattava di un'occasione imperdibile per le mie classi!

Emanuele è un testimone particolare: il giorno del rastrellamento al Ghetto ebraico di Roma, il 16 ottobre 1943, è stato quasi preso dai tedeschi ma grazie ad un calcio della madre, sbalzato giù dalla camionetta dei nazisti, è riuscito a scappare. Si è rifugiato su un tram e per due giorni e due notti ha ricevuto accoglienza dai tranvieri romani, fino a quando un amico lo ha riconosciuto e lo ha riaccompagnato dal padre e dai fratelli che, nel frattempo, erano riusciti a scampare al rastrellamento. La madre di Emanuele, Virginia Piazza, è stata portata via e condotta ad Auschwitz, dove è stata uccisa insieme alla gran parte dei 1000 e più deportati del ghetto nelle camere a gas.

Il pregio dell'albo è di raccontare questa storia con illustrazioni realistiche, in bianco e nero, perfettamente aderenti al testo, denso e poetico, pieno di inflessioni dialettali, personificazioni, ripetizioni e un ritmo spezzato che costringe il lettore a fermarsi ad ogni singolo punto, perché ogni singolo punto è pezzo di questa storia più grande.

Prima di entrare nella storia ho proposto una strategia di analisi della copertina, chiedendo di annotare sul taccuino cosa vedevano (osservazione dettagli) e cosa pensavano (inferenze intra ed extratestuali).

Per entrare poi nella storia ho proposto la visione di questa videolettura animata, che ci ha permesso di intavolare una discussione basata sulle impressioni iniziali e le domande rimaste nella mente.

Successivamente ho riletto nuovamente il libro a voce alta e ci siamo dedicati ad una strategia di ricostruzione dell'ambientazione nota come "La mappa dei luoghi della narrazione", tratta dal mio libro del cuore "Leggere, comprendere, condividere" di Cavadini, De Martin, Pianigiani (p.106). Un'attività che consente di ricostruire i diversi spostamenti del protagonista nello spazio e che per questa storia, ambientata a pochi passi da noi e sviluppata proprio "a tappe", era perfetta.

Ho chiesto ad alunni e alunne di stampare e incollare sul taccuino una mappa ufficiale del centro di Roma e così abbiamo segnalato passo passo i diversi luoghi/eventi della narrazione (mappa di Aurora).

Sono luoghi che per motivi di formazione conosco molto bene: per alcuni mesi, durante il periodo universitario, mi recavo alla fermata di Monte Savello e mi inoltravo nel ghetto per poi raggiungere la sede della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea dove svolgevo uno stage. Bei tempi!

Ma ritorniamo a noi: con la mia prima è stata anche l'occasione di mettere alla prova una strategia di ricostruzione della trama che stiamo utilizzando in questi giorni e che si chiama "Il racconto in punta di dita", tratto dall'antologia "L'Avventura più grande" delle teachers sopra citate. Attraverso l'organizzatore "Qualcuno...vuole...qualcosa...ma...così...infine..." dovevano sintetizzare gli eventi accaduti ad Emanuele.

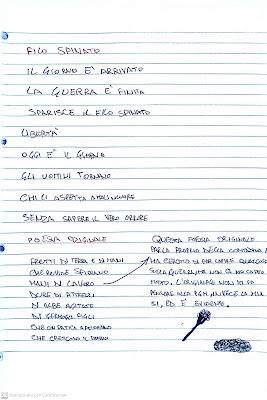

In seconda, dove abbiamo già affrontato alcune letture poetiche e letterarie, ci siamo invece soffermati sulla lingua, con osservazioni sui meccanismi quali la personificazione, le sinestesie, le ripetizioni, le anafore, gli a capo, il ritmo per andare a fondo nel modo di raccontare, oltre che nel cosa.

Impressioni, connessioni e domande sono poi confluiti - oltre che in un commento breve al testo, da tenere sul taccuino - in un cartellone collettivo nel quale figurano citazioni, parole chiave, illustrazioni più significative e brevi commenti, come quello fatto all'epigrafe iniziale:

Ogni persona è dotata di strani poteri.

Ogni uomo,

ogni donna

e ogni bambino

può modificare il cammino della storia.

Elie Wiesel

"Il primo verso di questa poesia ci fa pensare a quando Emanuele è andato alla stazione, è entrato nel tram e ha chiesto al tranviere se si poteva rifugiare lì perché lo stanno cercando i tedeschi, perché non tutti hanno la gentilezza di fare delle scelte come il tranviere che per salvare la vita ad Emanuele ha messo in gioco la sua".

All'incontro con Emanuele, Isabella e Paolo Cesari della casa editrice Orecchio Acerbo una piccola rappresentanza delle due classi era emozionatissima: hanno rivolto domande profonde, non banali, al protagonista; hanno sciolto curiosità e ne hanno attivate di nuove; hanno mostrato il loro lavoro. E al rientro in classe hanno portato con sé una copia autografata che resterà a memoria di questa esperienza. Anche alcuni genitori hanno partecipato all'incontro con grande coinvolgimento.

Un'esperienza unica che ancora una volta vede il libro e la lettura uno strumento fondamentale di relazione con il passato, con il presente e con il futuro.

Martina Micillo

Per continuare a leggere, riflettere, progettare attività a partire dalla storia di Emanuele Di Porto, ecco alcuni link utili:

Emanuele è un testimone particolare: il giorno del rastrellamento al Ghetto ebraico di Roma, il 16 ottobre 1943, è stato quasi preso dai tedeschi ma grazie ad un calcio della madre, sbalzato giù dalla camionetta dei nazisti, è riuscito a scappare. Si è rifugiato su un tram e per due giorni e due notti ha ricevuto accoglienza dai tranvieri romani, fino a quando un amico lo ha riconosciuto e lo ha riaccompagnato dal padre e dai fratelli che, nel frattempo, erano riusciti a scampare al rastrellamento. La madre di Emanuele, Virginia Piazza, è stata portata via e condotta ad Auschwitz, dove è stata uccisa insieme alla gran parte dei 1000 e più deportati del ghetto nelle camere a gas.

Emanuele è un testimone particolare: il giorno del rastrellamento al Ghetto ebraico di Roma, il 16 ottobre 1943, è stato quasi preso dai tedeschi ma grazie ad un calcio della madre, sbalzato giù dalla camionetta dei nazisti, è riuscito a scappare. Si è rifugiato su un tram e per due giorni e due notti ha ricevuto accoglienza dai tranvieri romani, fino a quando un amico lo ha riconosciuto e lo ha riaccompagnato dal padre e dai fratelli che, nel frattempo, erano riusciti a scampare al rastrellamento. La madre di Emanuele, Virginia Piazza, è stata portata via e condotta ad Auschwitz, dove è stata uccisa insieme alla gran parte dei 1000 e più deportati del ghetto nelle camere a gas.

.jpg)

.jpeg)